「ひも一本で広がる世界!親子で楽しめるあやとりの魅力」

あやとりは、日本で昔から親しまれている手遊びのひとつです。

ひも一本で手軽に楽しめるため、子どもから大人まで幅広い世代に人気があります。

特別な道具や広いスペースがいらないので、家庭のリビングや学校の休み時間、公園など、どんな場所でも気軽に楽しむことができます。

また、遊び方がとてもシンプルである一方で、覚えられる技の種類は数十種類以上と奥が深く、初心者から上級者まで挑戦のしがいがあります。

大人にとっては懐かしい思い出を呼び起こす遊びであり、子どもにとっては新鮮でユニークな遊びとして受け入れられています。

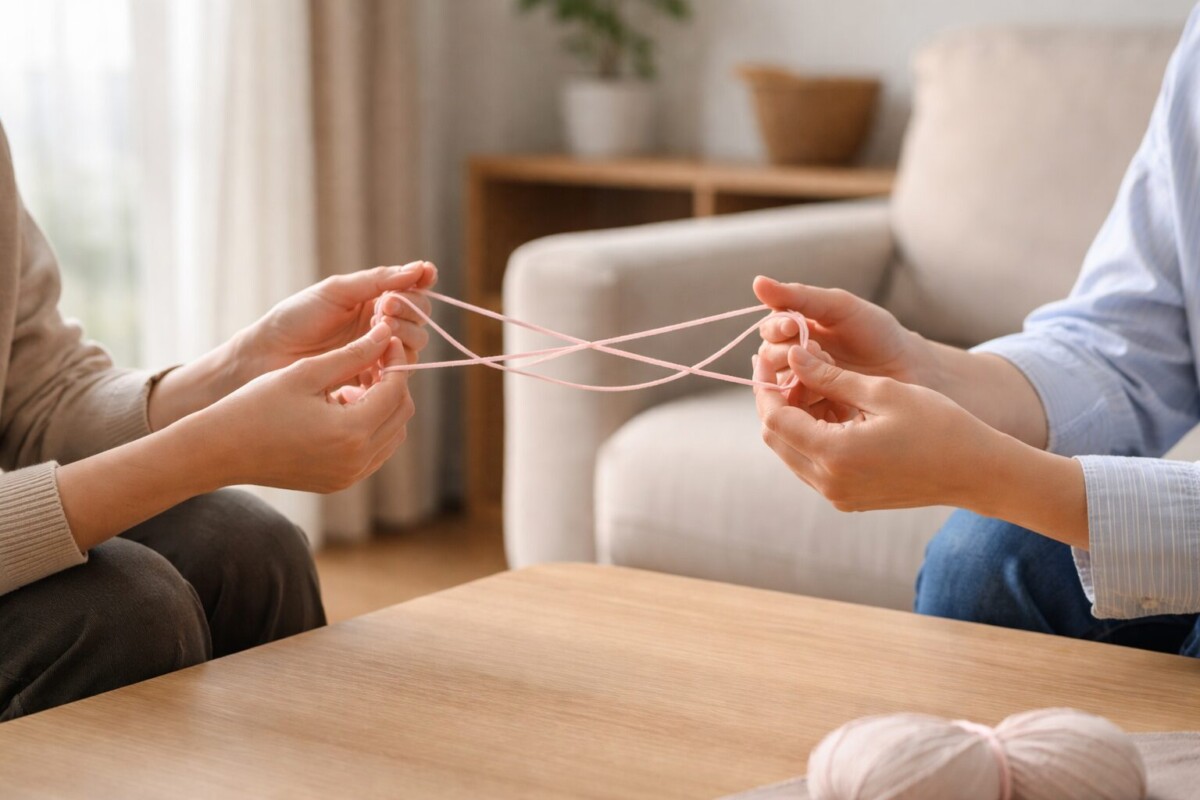

最近では親子で一緒にあやとりを楽しみ、コミュニケーションを深める家庭も増えています。

この記事では、あやとりの基本のやり方や簡単な技を初心者にもわかりやすく、ステップごとに丁寧に紹介していきます。

あやとりとは?(概要と魅力)

遊び方

あやとりは、一本のひもを指にかけて形を作り出す、日本ならではの昔遊びです。

日本の子どもたちにとっては身近な存在であり、昔は学校の休み時間や縁側での団らんのひとときに欠かせない遊びでもありました。

道具がシンプルで、机の上や畳の上、公園のベンチなど、場所を選ばずどこでも遊べるのが大きな魅力です。

しかも持ち運びが簡単で、ポケットにひもを入れておけば外出先でもすぐに始められる手軽さがあります。

また、短い時間でも遊べるため、勉強や家事の合間にちょっとした気分転換として楽しむこともできます。

親子ふたりでも遊べる

家族の中では「お母さんが子どもの頃はこんな形を作ったよ」と世代を超えた会話が生まれることもあり、コミュニケーションを深めるきっかけにもなります。

形を完成させたときには達成感が得られ、さらに「次はどんな形ができるかな?」と想像力を刺激してくれる効果もあります。

実際に遊んでいると、指先の細かい動きを繰り返すことで集中力や手先の器用さも自然と鍛えられます。

小さなお子さんにとっては手先のトレーニングにもなり、大人にとっては脳トレ感覚で楽しめる点も大きな魅力です。

昔も今も楽しめる

私も子どもの頃、放課後に女の子も男の子も集まって、誰が一番難しい形を作れるか競い合った思い出があります。

完成した形を見せ合うたびに「すごい!」と歓声があがり、その場が一気に盛り上がりました。

ときには失敗して笑い合ったり、形を教え合ったりすることで、自然とコミュニケーションも深まり、笑顔が絶えない時間が流れていました。

さらに大人になってからも、懐かしさを感じて再び挑戦したくなる魅力があり、単なる子どもの遊びにとどまらず、生涯を通して楽しめる文化的な価値があるといえるでしょう。

あやとりに必要な道具

あやとりは一本のひもだけでできる

必要なのは、両端を結んだ輪になった一本のひもだけです。

長さはおよそ1.5メートル前後が遊びやすいとされています。

大人が本格的に複雑な形に挑戦する場合は1.8メートル程度にするとより作りやすく、逆に小さな子どもなら1.2メートル前後の短いひもが扱いやすいでしょう。

市販のあやとり専用ひもや、毛糸・手芸用のひもでも代用可能です。

ひもの選び方

ひもの太さや素材によって指にかかる感触も変わり、すべりやすさや形の安定感が異なるので、自分に合ったものを試してみるのも楽しみのひとつです。

特にナイロン製のひもはすべりが良く、複雑な技をスムーズに作れる反面、ほどけやすいこともあります。

毛糸はやや摩擦が強く形が安定しやすいので、初心者におすすめです。綿のひもは柔らかく指あたりが優しいため、小さな子どもに向いています。

私の家では、いらなくなった毛糸を使ってよく遊んでいました。

細めの毛糸は繊細な形が作りやすく、太めの毛糸はしっかりとした形が作れるので、用途に応じて使い分けるのもおすすめです。

さらに、途中で切れ目のないひもを選ぶと引っかかりがなく、長時間遊んでも快適です。

ひもの色は?

カラフルなひもだと、形がより映えて楽しいですよ。

赤や青など原色のひもは写真に撮ったときに鮮やかに映えますし、グラデーションの毛糸を使うと形そのものが芸術作品のように見えて気分も盛り上がります。

また、最近では光沢のあるリボンや蛍光カラーのひもを使って遊ぶ人もおり、SNSに投稿すると注目を集めやすいのも魅力です。

さらに、暗闇で光る蓄光タイプのひもや、キャラクター柄のプリントひもなども販売されており、自分だけのオリジナル感を楽しむこともできます。

あやとりの基本のやり方

「ほうき」のやり方

まずは基本の形「ほうき」を覚えましょう。

これはあやとりの入門編ともいえる基本中の基本の形で、初心者が最初に学ぶのに最適です。

両手にひもをかけて、親指と小指に引っかけます。

ここでしっかりとひもの位置を整えておくと、次の動作がスムーズになります。

次に、人差し指で手前のひもをすくい上げると形ができます。

このとき、指の角度や力の入れ方で形の見栄えが変わるため、ゆっくりと丁寧に動かすことがポイントです。

「ほうき」ができたら?

「ほうき」が完成したら、全体のバランスを確認しながら両腕を少し広げてみると、形がよりきれいに見えます。

さらに、鏡の前でやってみると形の整い具合を確認でき、上達の助けになります。

この基本形からさまざまな技につなげることができ、後に挑戦する「東京タワー」や「ちょうちん」などの形の土台にもなります。

「ほうき」の勧め

応用に進むときも「ほうき」を基礎として動作が展開していくので、しっかりマスターしておくと学びやすくなります。

最初は少し戸惑うかもしれませんが、何度か繰り返すうちに自然と指が動くようになります。

慣れてきたら目を閉じて挑戦してみたり、友達と同時にやって速さを競ったりすると、さらに楽しみが広がります。

さらにレベルアップした楽しみ方として、完成した「ほうき」を写真に撮ってSNSに投稿したり、カラフルなひもを使って作品として見せると、周囲の人との話題にもなります。

家族の前で披露すれば「すごい!」と褒められ、モチベーションも高まるでしょう。

初心者におすすめの簡単な技

簡単で人気のある技

あやとりの中でも人気のある簡単な技を紹介します。

- ほうき:最も基本的で、あやとりの出発点となる形。

しっかり覚えることで応用が広がります。 - ゴム(ちょうちん):両手の間に輪をつくり、提灯のように見える楽しい形。

短時間でできるので達成感があります。 - 東京タワー:高さのある形が特徴で、見た目が美しくSNS映えも抜群。

子どもから大人まで人気です。 - ほうきの橋:ほうきの応用版で、橋のような横に広がった形が作れます。

これらは子どもでも短時間でマスターできる技ですが、大人が遊んでも十分に楽しめます。

繰り返し練習することで形が安定し、指先の動きも自然にスムーズになります。

さらに、完成した形を見せ合ったり、写真に残してコレクションすることで、遊びのモチベーションも高まります。

「東京タワー」

例えば「東京タワー」は、完成した形がとてもきれいでSNS映えするのでおすすめです。

写真を撮って友達に見せたり、親子で一緒に挑戦したりすると、楽しみがさらに広がります。

完成したタワーの形をライトアップされた本物と比べてみると、ちょっとした観光気分も味わえます。

「ゴム(ちょうちん)」

また「ゴム(ちょうちん)」は、完成すると誰もが笑顔になるようなユニークな形で、小さなお子さんにも人気です。

手を少し揺らすとちょうちんが揺れているように見えるので、実際に提灯を持っているような臨場感も楽しめます。

これらの技は組み合わせて遊ぶこともできます。

たとえば「ほうき」をベースにした後に「ほうきの橋」へつなげたり、東京タワーからゴムに切り替えるなど、自由にアレンジすることで自分だけのオリジナル技を作ることも可能です。

友達とアイデアを出し合って競争すれば、遊びの幅がさらに広がるでしょう。

あやとりの応用技

慣れてきたら「一人あやとり」や「二人あやとり」に挑戦しましょう。

「一人あやとり」

一人あやとりは、同じひもを使って連続して技をつなげていく遊びです。

「ほうき」から「東京タワー」へと移行したり、失敗せずに何種類の技を続けられるか挑戦するなど、集中力や記憶力を養うのにぴったりです。

自分のペースで挑戦できるので、空いた時間に一人でも楽しめます。

さらに、慣れてきたら時間を計ってどれだけ早く形を完成できるかを試したり、オリジナルの連続技を作ってみるといった工夫もできます。

難易度を少しずつ上げていくことで、自分の成長を実感できるのも魅力です。

「二人あやとり」

二人あやとりは、ひもをお互いに取り合いながら新しい形を作っていく遊びです。

役割を交代しながら技を展開していくことで、思いがけない形が生まれるのが魅力です。

単なる遊びではなく、相手との呼吸を合わせたり、次にどう動くかを予想したりと、協力プレイならではの楽しさがあります。

時には「どっちが先に崩すか勝負しよう」とゲーム性を加えることで、さらに盛り上がることもあります。

家族や友達,複数人で

複数人でチームを組み、リレー形式で技を続けていくといったアレンジも可能です。

家族や友達と一緒に楽しめるため、自然と会話が生まれ、交流のきっかけになります。

親子であやとりをして「次はこうするんだよ」と教え合えば、学びの場にもなりますし、友達同士でスピードを競えばゲーム感覚で盛り上がります。

また、高齢の方と一緒に遊ぶと昔話が自然と出てきて、世代を超えた交流の場にもなります。

さらには地域のイベントや学校の授業で取り入れれば、幅広い世代の人々が一緒に楽しめる文化的なアクティビティにもなります。

姉も女きょうだいがいないので,弟である私と一緒に「二人あやとり」で遊び、何度も新しい形を発見して盛り上がった経験があります。

形が思い通りにできたときには一緒に拍手をし合い、うまくいかなかったときも笑い合いながら改良していく時間は、かけがえのない思い出として残っています。

さらに、大人になってから友人と懐かしさを共有しながら再挑戦したときも、昔と同じように笑顔があふれ、あやとりが持つ不思議な魅力を改めて実感しました。

大人になってから遊んでも子どもの頃と同じように夢中になれることに驚かされ、あやとりの奥深さを再認識しました。

あやとりの効果と魅力

あやとりの身体的効果

あやとりは、集中力や手先の器用さを養う効果があります。

完成形を想像しながら指を動かすことで創造力も育まれ、図形や空間認識のトレーニングにもつながります。

算数や美術の授業で培う感覚とも結びつきやすく、子どもの学習の基盤づくりにも役立ちます。

さらに、左右の指を均等に使うため脳のバランスを刺激し、子どもにとっては学習面での基礎力強化、大人にとっては脳トレやストレス解消の効果も期待できます。

集中して指先を動かす行為は瞑想に近いリラックス効果を生み、心の安定にもつながります。

コミュニケーションにも

世代を超えて一緒に楽しめる点も大きな魅力です。

小さな子どもは新しい形を覚えるワクワク感を味わい、親世代は懐かしさを感じながら一緒に遊ぶことができます。

祖父母世代にとっても指先を動かすリハビリ感覚で楽しめるため、三世代で一緒に遊ぶ機会にもなります。

病院や福祉施設でリハビリの一環として取り入れられることもあり、世代間交流を深める手段として高く評価されています。

メンタル的にも

忙しい毎日の中で、ほんの数分あやとりをするだけでもリフレッシュできます。

ちょっとした休憩時間に取り入れることで、頭の切り替えができ集中力が戻るという声も多くあります。

学習や仕事の合間に数分行うことで、集中力を再び高める効果が期待できるのです。

オフィスや学校でも短い休憩時間にあやとりを楽しめば、心身のリフレッシュと同時に会話のきっかけにもなり、コミュニケーションツールとしても活用できます。

特に学校では、クラスメイト同士の交流を深める活動としても役立ち、オフィスではアイスブレイクとして利用することで場の雰囲気を和らげることができます。

あやとりのひもはどこで買える?

どんなお店で売ってる?

あやとり専用のひもは、文房具店やおもちゃ屋さんで手に入ります。

近年では百円ショップでも子ども向けのあやとりセットが販売されており、気軽に購入できるようになっています。

セットの中には説明書付きの商品もあり、初めての人でも安心して始められます。

ネットショップ

ネット通販(Amazon・楽天)でも、カラフルなあやとりひもが多数販売されており、素材や長さを選べるのが魅力です。

レビューを参考に選ぶと、初心者に扱いやすい商品や人気のカラーがすぐに見つかります。

まとめ買いセットを選べば、家族や友達と一緒に遊ぶのにも便利ですし、イベントや学級活動で配布する際にも重宝します。

さらに、蛍光色や蓄光タイプなどユニークな商品もあり、暗い場所で光るひもは子どもたちに大人気です。

手作りのひもでも

毛糸やリボンを使って手作りするのもおすすめです。

自分で好みの色や素材を組み合わせて作れば、オリジナルのあやとりひもが完成します。

例えば、複数の色をより合わせて作ればカラフルで華やかな仕上がりになり、遊ぶときに気分が上がります。

プレゼント用にラッピングして贈るのも喜ばれますし、使わなくなった毛糸を再利用すればエコにもつながります。

また、裁縫やクラフトが好きな方にとっては、ひも作りそのものが新しい楽しみ方となるでしょう。

まとめ

あやとりは、ひも一本で手軽に楽しめる昔遊びです。

単純な遊びのように見えますが、実際には奥が深く、年齢やスキルに応じてさまざまな楽しみ方ができます。

基本的な形を学ぶだけでも十分楽しいですが、そこから少しずつ難易度を上げていくことで、まるでパズルを解くような達成感が味わえます。

初心者は「ほうき」や「東京タワー」など簡単な形から始めましょう。

これらは短時間で覚えられるうえ、達成感も得られるので入門にぴったりです。

さらに練習を積めば、複雑な形や連続技にも挑戦できるようになります。

難しい技に挑戦する過程で失敗することもありますが、その試行錯誤こそが楽しみの一部であり、できたときの喜びは格別です。

親子や友達同士で遊べば、コミュニケーションも深まります。

子どもが覚えた技を披露すると親が感心したり、友達同士で「次はこうやってみよう」と教え合ったりすることで自然な交流が生まれます。

高齢者にとっては昔懐かしい遊びとして会話のきっかけにもなり、世代を超えたつながりを築くことができます。

さらに地域の集まりやイベントで披露すれば、場を盛り上げるアクティビティにもなります。

ぜひ日常に取り入れて、楽しみながら手先と想像力を鍛えてみてください。

ちょっとした空き時間に指を動かすだけでもリフレッシュになり、集中力も戻ってきます。

遊びながら脳を活性化できるという点で、あやとりは現代でも価値のある伝統遊びなのです。

加えて、デジタル機器に触れる時間が増えた現代だからこそ、シンプルな道具で心を落ち着ける体験はとても貴重です。

キャッチコピー:

「世代を超えて楽しめる!あやとりで笑顔の輪を広げよう」

関連記事:

よくある質問(FAQ)

Q1: あやとりのひもの長さはどれくらいがいいですか?

A1: 約1.5メートルが一般的で、子どもも扱いやすい長さです。大人が本格的に楽しむ場合は1.8メートル程度にすると複雑な形も作りやすく、小さな子どもは1.2メートル前後の短いひもが適しています。素材や太さによっても扱いやすさが変わるので、試してみると良いでしょう。

Q2: 初心者が最初に覚えるべき技は?

A2: 「ほうき」がおすすめです。シンプルで応用もしやすい形です。そこから「東京タワー」や「ゴム(ちょうちん)」に進めば、少しずつレベルアップできます。初心者が段階的に技を覚えることで自然と上達できるでしょう。

Q3: 一人で遊ぶのと二人で遊ぶのはどちらが楽しいですか?

A3: どちらも魅力があります。一人では集中力を高めて自分のペースで練習でき、二人では協力しながら新しい形を発見できます。友達や家族と二人あやとりをすれば会話も弾み、思いがけない形に驚いたり笑い合ったりする楽しい時間が過ごせます。

Q4: あやとりのひもはどこで手に入りますか?

A4: 文房具店やおもちゃ屋さんのほか、百円ショップやネット通販(Amazon・楽天)でも購入できます。手芸用の毛糸やリボンで手作りするのもおすすめです。

Q5: 遊ぶときのコツはありますか?

A5: 指の動きをゆっくり丁寧に行うこと、そして失敗しても楽しむ気持ちを持つことです。慣れてきたら鏡の前で形を確認したり、カラフルなひもを使ってモチベーションを高めるとさらに楽しめます。