昔遊びには、子どもの未来を育む大きな力があるんです。

親子で楽しみながら学べる「遊び」の魅力を再発見しましょう。

「昔遊び」と聞くと、竹馬やこま回し、あやとりなどを思い浮かべる方も多いでしょう。

昔ながらの遊びは単なる娯楽ではなく、子どもの体や心の成長に大きな役割を果たしてきました。

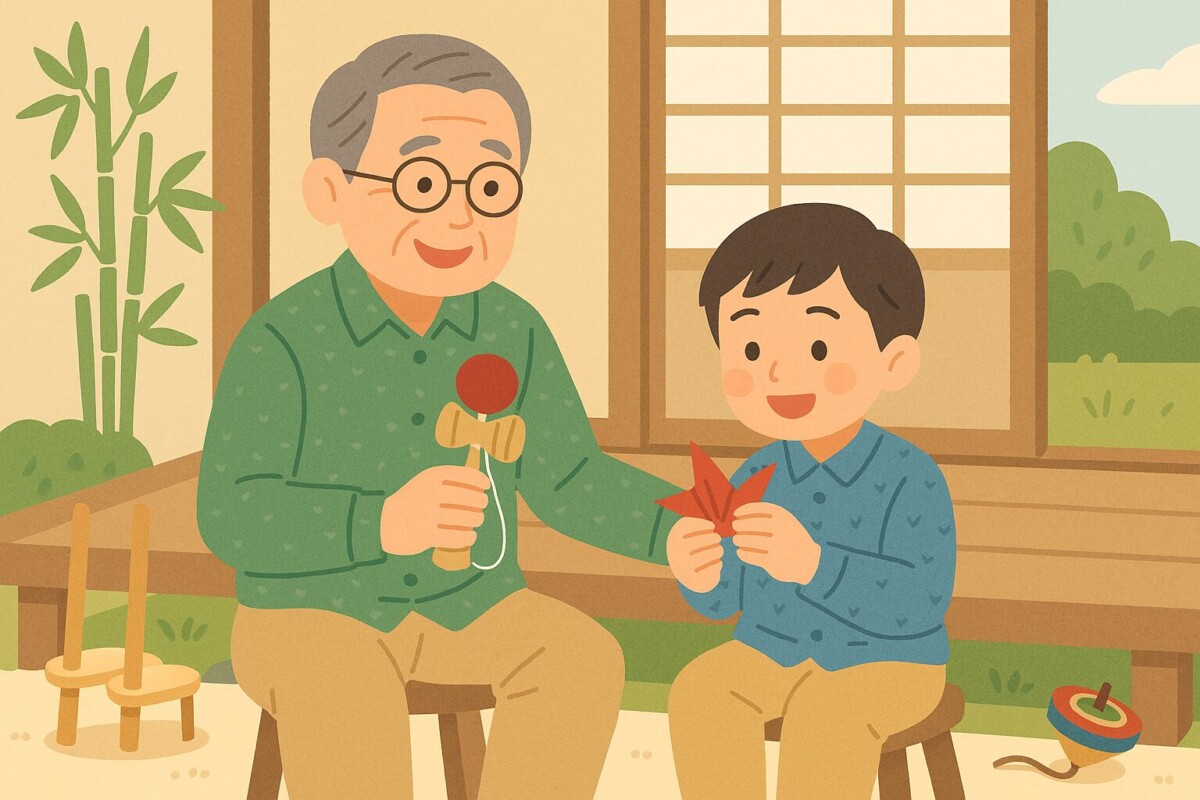

鬼ごっこで体力を養い、折り紙で集中力を高め、けん玉で挑戦心を育むように、それぞれの遊びには深い意味と効果があります。

この記事では、デジタル中心の時代に改めて注目される昔遊びの魅力とメリットを、体験談を交えながらお伝えします。

あなたが知らない昔遊びの魅力とは

昔遊びの定義とその歴史的背景

昔遊びとは、今のようにゲーム機やスマートフォンがない時代に、子どもたちが自然の中や身近な道具で楽しんでいた遊びのことです。

竹馬やこま、あやとりや折り紙など、どれも手作りや簡単な道具で遊べるものばかりでした。

地域ごとに工夫や特色があり、東北では雪を使った遊び、西日本では竹を利用した遊びなど、その土地の文化や自然と深く結びついていました。

また、昔遊びは親や祖父母から子へと口伝えで受け継がれ、家族や地域社会の絆を強める役割も果たしていました。

わしも子どものころは、放課後に友達と外で日が暮れるまで夢中になって遊んだものです。

冬にはこま回しや羽根つき、夏には川遊びや竹とんぼと、四季ごとに楽しみが変わり、遊びを通して自然や季節を体感することができました。

地域のお祭りや年中行事にも昔遊びは深く関わっていて、正月には羽根つきや凧揚げ、夏祭りではヨーヨー釣りや金魚すくいといった催しが、子どもたちの楽しみを広げていました。

昔遊びが与える子どもたちへの影響

昔遊びは、体を動かすだけでなく、頭や心も大きく育ててくれます。

たとえば鬼ごっこでは体力がつき、折り紙では集中力や手先の器用さが養われます。

仲間と協力する遊びでは、思いやりやルールを守る気持ちも自然に身につきます。

さらに、自然の中で遊ぶことで危険を察知する力や工夫する力も磨かれます。

木登りや川遊びの経験は、自分の体をどう使うかを学ぶ絶好の機会でもありました。

加えて、昔遊びを通じて「うまくいかなくても挑戦し続ける」忍耐力や、成功したときの達成感を仲間と共有する喜びも学ぶことができます。

「昔の遊び」と「今の遊び」の違い

今の遊びはデジタル中心で、一人で楽しむことが多いですよね。

一方、昔遊びは人と人が顔を合わせて、一緒に楽しむのが基本でした。

その違いが、子どもの心や社会性の育ち方に影響を与えているんです。

また、昔遊びは「体を使う」「工夫する」「仲間と関わる」ことが大前提であったため、遊びそのものが生きる力を養う学びの場となっていたのです。

現代においても、昔遊びを取り入れることで人と人の関わりが深まり、子どもだけでなく大人にとってもリフレッシュや交流のきっかけになるのです。

昔遊びのメリットとは?

身体の発達を促す運動効果

鬼ごっこや竹馬など、外での遊びは全身を使うので、バランス感覚や持久力が育ちます。

走る、跳ぶ、よけるといった動作を繰り返すことで敏捷性も磨かれ、自然と体幹が鍛えられていきます。

また、外での遊びは太陽の光を浴びながら行うので、ビタミンDの生成を促し、骨の成長にもつながります。

土や草の上で遊ぶことによって足裏の感覚も育ち、自然なリズム感や平衡感覚を体得できます。

私も孫と一緒に鬼ごっこをしたとき、息が切れるほど走り回って、子どもに負けてしまいました。

でも、その笑顔は何よりの宝物でした。

体を動かしたあとの爽快感は子どもだけでなく大人にとっても良い刺激で、心身の健康維持にも役立ちます。

さらに、運動を通じて「疲れを癒す睡眠の質」が高まる効果もあり、日々の生活リズムを整える助けにもなります。

社会性や協調性を育むコミュニケーション

昔遊びは複数人で遊ぶものが多いので、自然とルールを守る姿勢や協力する力が養われます。

「順番を待つ」「相手を思いやる」ことを遊びの中で学べるんですね。

さらに、勝ち負けを経験することで感情のコントロールを学び、仲間と一緒に悔しさや喜びを分かち合うことができます。

相手に勝つために工夫する知恵、負けたときに立ち直る強さなども、遊びを通して自然に育まれるのです。

親や先生が口で説明するよりも、遊びを通して体験的に学ぶことで、より深く身につくのです。

また、遊びの場は年齢や体力の違いを超えて交流できるので、異年齢間での学び合いや助け合いも自然に生まれます。

集中力と創造力を高める助け

折り紙やあやとりのように、手先を使う遊びは集中力を養い、形を工夫することで創造力も伸びます。

試行錯誤しながら完成させる過程で「失敗しても工夫してやり直す」姿勢が育まれ、粘り強さにもつながります。

わしも孫に鶴の折り方を教えたら、あっという間にいろんな形を作り出して驚かされました。

今では自分で本を読んで新しい折り方を学び、私に教えてくれるほどになりました。

さらに、折り紙を通じて色や形の組み合わせに関心を持つようになり、美的感覚やデザインの基礎も身につけているように感じます。

こうした過程そのものが、子どもの自信や学ぶ喜びにつながっているのです。

子どもに人気の昔遊びランキング

鬼ごっこ:全身運動で楽しく遊ぶ

走り回るだけのシンプルな遊びですが、体力づくりに最適です。

単純に見えて、全身を使うので心肺機能の向上や筋力アップにもつながります。

公園や広場など場所を問わず楽しめ、年齢差があっても一緒にできる点も魅力です。

遊びの中でルールを工夫したり、逃げ方を考えたりすることで頭も使います。

さらに、鬼の人数を増やしたり、制限時間を設けたりすることで、遊び方に変化をつけられます。

これにより、戦略を考える力や状況判断力も自然に育っていくのです。

昔ながらの遊びですが、今の子どもたちにとっても良い運動の機会になるのです。

親子で一緒に取り組めば、大人にとっても健康維持やストレス発散につながります。

折り紙:手先を使った創作活動

紙一枚で動物や花を作れる楽しさは、今も子どもに大人気です。

折り方によっては非常に繊細な表現も可能で、集中力と根気を養うことができます。

色や模様のついた折り紙を使えば、作品の美しさや表現の幅も広がります。

また、完成した作品を飾ったり誰かにプレゼントしたりすることで、達成感や人とのつながりを深めるきっかけにもなります。

さらに、折り紙は算数や図形感覚の基礎を育む教材としても注目されています。

正方形から複雑な立体を作る過程で、子どもは自然と空間認識力や左右対称の感覚を身につけていきます。

竹とんぼやコマ:昔ながらの遊び道具の魅力

竹とんぼを空高く飛ばしたときの爽快感、コマが回り続ける姿は、何度見ても飽きません。

自分で作った竹とんぼを飛ばすときには工夫や調整が必要で、物理的な仕組みを体感できます。

風の向きや力の入れ方によって飛び方が変わるため、観察力と試行錯誤の精神が鍛えられます。

コマも技の種類が多く、単に回すだけでなく、指やひもを使って難しい技に挑戦することでチャレンジ精神を育むことができます。

大会や競争形式にすることで、技術の向上や集中力の持続にもつながります。

こうした遊びは手先の器用さを磨きながら、挑戦心や観察力も自然に育ててくれるのです。

さらに、道具を大切に扱う姿勢や、成功するまで粘り強く続ける忍耐力を育む良いきっかけにもなります。

あやとりやけん玉:技術を磨く楽しさ

技を成功させたときの達成感は、子どもに自信を与えてくれます。

さらに、あやとりでは指先の柔軟性や発想力が育ち、けん玉では集中力やタイミングを見極める力が身につきます。

「できた!」という瞬間は大きな喜びとなり、挑戦を続ける意欲につながります。

また、友達や家族と一緒に技を見せ合うことで、互いに刺激を受け合い、さらに上達していくのです。

あやとりは単純な「ほうき」や「橋」から複雑な模様へと進化していき、想像力を膨らませながら楽しめます。

けん玉も「大皿」「小皿」といった基本から「とめけん」「灯台」など高度な技へ挑戦する過程があり、子どもに段階的な成長体験を与えます。

技ができるようになるまでの練習は、集中力や忍耐力を育て、繰り返すことで成功体験が積み重なっていきます。

さらに、大会や発表の場に参加することで、人前で披露する自信や仲間と切磋琢磨する喜びも得られます。

わしも孫にけん玉の技を教えていたら、あっという間に抜かされてしまいました。

その成長の速さに驚くと同時に、子どもが夢中になれる遊びの力を改めて感じました。

こうした遊びは、単なる娯楽を超えて「努力と成果」「挑戦と達成」を学ぶ大切な道しるべとなるのです。

昔遊びの楽しさを保育園で伝承する

保育士による昔遊びの取り入れ方

保育園でも昔遊びを取り入れることで、子どもたちが自然に身体を動かし、仲間との関わりを深めることができます。

例えば朝の会や自由遊びの時間に短い昔遊びを取り入れるだけでも、子ども同士のコミュニケーションが活発になり、教室の雰囲気が和やかになります。

また、園庭では竹馬や鬼ごっこを行い、室内では折り紙やこま回しを取り入れるなど、天候や季節に合わせた工夫もできます。

保育士が一緒に遊ぶことで、子どもは安心感を持ち、遊びのルールも理解しやすくなります。

さらに、保護者参観の際に昔遊びを取り入れると、親子での交流の場としても大変効果的です。

特に祖父母を招いて一緒に遊ぶ機会を設ければ、世代間交流が生まれ、子どもにとっては貴重な体験になります。

保育士自身も遊びを通して子どもの個性や成長の様子をより深く理解できるため、教育活動に生かしやすくなるのです。

室内でも楽しめる昔遊びのアイデア

折り紙やあやとり、こま回しなどは、雨の日でも室内で十分楽しめます。

新聞紙で作る剣やボール遊び、豆まきの豆の代わりに紙玉を投げ合うゲームなども、工夫すれば楽しい室内遊びに早変わりします。

また、歌を取り入れた手遊びや簡単な伝承遊びを組み合わせれば、限られたスペースでも盛り上がる活動になります。

さらに、輪投げやお手玉を使った遊びなどを加えると、手先の発達や集中力を養いながら楽しく遊べます。

子どもたちが自分で遊び道具を作る時間を設ければ、製作活動としての魅力も増し、遊びへの愛着も深まります。

家族でできる昔遊びのアレンジ方法

外で楽しむ遊びと室内での工夫

天気の良い日は外で鬼ごっこ、雨の日は折り紙やあやとりなど、状況に合わせて工夫できます。

外遊びではかけっこや竹馬、木登りや縄跳びなどを組み合わせれば、全身を使った運動と自然とのふれあいを同時に楽しめます。

さらに、四季に応じた遊びを取り入れれば自然の変化を体感でき、春は花摘みや草花遊び、夏は水遊びや虫取り、秋は落ち葉拾いやどんぐり遊び、冬は雪合戦や雪だるま作りと、季節ならではの体験が子どもの感性を豊かにします。

一方で室内では折り紙やあやとりだけでなく、影絵遊びや手遊び歌を取り入れることで幅広い楽しみ方が広がります。

さらに、室内キャンプごっこや紙芝居などを加えれば、雨の日や寒い季節でも冒険心を刺激しながら楽しく過ごせます。

家族みんなでルールを工夫すれば、遊びの面白さも倍増します。

手作りおもちゃの魅力と実例

ペットボトルや新聞紙で手作りのおもちゃを作るのも楽しいですね。

空き箱を利用して迷路を作ったり、牛乳パックで竹馬やけん玉を作ったりすれば、遊ぶ前からわくわくが始まります。

紙コップや輪ゴムで作る簡単な鉄砲や、ペットボトルキャップで作るコマなど、手軽にできる遊び道具は子どもに大人気です。

作る過程そのものが遊びになります。

また、身近な材料を使うことで「物を大切にする心」や「工夫して作り出す力」も育まれます。

完成したおもちゃを家族で試してみることで、さらに達成感が増し、思い出が深まります。

工作の時間は親子での会話も弾み、創造する楽しさと一緒に学びの機会も広がります。

家族の絆を深める昔遊び体験

一緒に笑い、一緒に驚き、一緒に挑戦する。

そんな体験は家族の思い出としてずっと残ります。

昔遊びを通して世代を超えた会話が生まれ、祖父母の知恵や経験が自然と子どもたちに伝わっていきます。

休日や長期休みに家族で昔遊びを計画すれば、普段味わえない特別な時間を共有でき、親子の絆もいっそう深まります。

さらに、家族旅行や帰省の場に昔遊びを取り入れると、思い出がより豊かになり、ふるさとや文化への愛着も育まれます。

今後の時代に求められる昔遊びの役割

デジタル時代におけるアナログな遊びの価値

スマホやゲーム機に囲まれる現代だからこそ、昔遊びの「人と人が直接触れ合う時間」が大切になってきています。

画面越しのつながりが増えた今だからこそ、実際に手を取り合い、顔を合わせて遊ぶ体験はより貴重なものとなります。

昔遊びは単なる娯楽ではなく、心を通わせる会話や笑顔を生み出し、人間関係の土台を築く役割を果たします。

また、アナログな遊びは五感を使うため、体験そのものが記憶に強く残り、感性や表現力を豊かにします。

特に子どもにとっては、デジタルでは得られない「空気感」や「一体感」を味わえることが大きな価値です。

さらに、大人にとっても昔遊びは童心に返り、ストレスを和らげる効果があります。

世代を超えて同じ遊びを楽しむことができるため、家庭や地域社会の絆を深める大切な文化的資源ともいえるのです。

さらに付け加えると、昔遊びは地域の伝統や風習を守る力にもなります。

凧揚げや羽根つきなどの季節行事は、その土地の文化を体感しながら楽しめる活動であり、地域の誇りやアイデンティティを次の世代へ引き継ぐ役割を担っています。

また、昔遊びは現代の教育現場でも注目されており、授業の一環として取り入れることで子どもたちが主体的に学び、仲間と協力する姿勢を自然に身につけることができます。

このように、アナログな遊びは「学び」「文化」「人のつながり」を総合的に支える存在として、デジタル時代だからこそますます価値を高めているのです。

まとめ:昔遊びの魅力と子どもたちへの影響

是非試してみたい昔遊びのリスト

- 鬼ごっこ

走る速さや体力を育てるだけでなく、逃げ方や追いかけ方を工夫することで判断力や戦略性も養われます。

チーム戦にしたり時間制限をつけたりすることで戦略性も高まり、飽きずに長く遊べます。 - 折り紙

動物や花だけでなく、季節の飾りや立体作品にも挑戦でき、美的感覚や集中力を高めます。

幼児から大人まで幅広く楽しめるため、世代を超えた交流にもつながります。 - 竹とんぼ

飛ばす角度や力加減で飛距離が変わり、物理的な仕組みを体感できる遊びです。

自作の竹とんぼに色を塗って個性を出すことで、創造性や観察力もさらに育ちます。 - こま回し

技を習得する過程で粘り強さや観察力が育ち、仲間と競う楽しさも味わえます。

技のバリエーションを増やすほど達成感が積み重なり、自信へとつながります。 - あやとり

指先の柔軟性や創造力を育み、友達と協力して形を作ることで協調性も伸びます。

複雑な模様や物語仕立ての作品を作ることで、表現力や物語性も豊かに養われます。 - けん玉

集中力とタイミングを鍛えるだけでなく、成功体験を積み重ねることで自信を育てます。

大会や発表の場で披露することで、緊張感の中で成果を出す経験も積めます。

さらに、羽根つきや凧揚げ、縄跳びや石けりなども加えれば、四季を通じて楽しめる昔遊びの幅が広がります。

また、地域によってはめんこやベーゴマ、竹馬などの伝承遊びがあり、その土地の文化を知るきっかけにもなります。

昔遊びを通して育む「心」と「身体」の成長

昔遊びは、ただの遊びではありません。

体を動かし、心を育て、人とのつながりを深めてくれる「学びの宝庫」なのです。

現代の生活ではなかなか体験できない自然とのふれあい、仲間との交流を通じて、子どもは大切な学びを得ることができます。

さらに、遊びの中で挑戦と失敗を繰り返すことで、忍耐力や工夫する力が磨かれます。

ぜひ親子やお孫さんと一緒に、昔遊びを体験してみてください。

昔遊びは、子どもと大人をつなぐ「心の橋」。あなたも大切な人と一緒に渡ってみませんか?

よくある質問(FAQ)

Q1. 昔遊びは今の子どもにも楽しめますか?

A.はい、十分に楽しめます。

少し工夫することで、現代の子どもたちも夢中になって遊びます。

例えば、昔遊びに現代風の要素を加えるとさらに興味を持ちやすくなります。

折り紙で人気キャラクターを作ったり、鬼ごっこのルールをアレンジしたりすることで、子どもたちは新鮮さを感じながら取り組めます。

また、祖父母や保護者が一緒に参加することで世代間交流も生まれ、楽しさが倍増します。

Q2. 室内でできる昔遊びはありますか?

A.折り紙やあやとり、こま回しなど、室内で楽しめる遊びがたくさんあります。

さらに、お手玉やめんこ、輪投げといった遊びも工夫すれば狭いスペースで十分に楽しめます。

新聞紙を丸めたボールを使ってキャッチボールをしたり、影絵遊びを取り入れたりすれば、雨の日でも飽きることなく夢中になれます。

安全面に配慮しながら遊べる点も魅力です。

Q3. 昔遊びを通じてどんな力が育ちますか?

A.体力や集中力、社会性、そして創造力など、子どもに必要な力が総合的に育ちます。

加えて、失敗を繰り返しながら挑戦することで忍耐力や粘り強さが育ち、達成したときの成功体験は自信へとつながります。

また、協力や競争を通じて感情のコントロールを学び、相手を思いやる気持ちやルールを守る姿勢も自然に養われます。

こうした学びは机の上だけでは得られない、遊びならではの貴重な成長機会になるのです。