ゆっくり動くから、心が育つ。

世代をつなぐ、日本の知恵の遊び「けん玉」。

けん玉は、日本の子どもたちが長い間親しんできた伝統的な昔遊びです。

玉を皿に乗せたり、けん先に刺したりするというシンプルな動きの中に、集中力や落ち着きを育てる要素が詰まっています。

昔の子どもたちは、家の前の道やお寺の境内で、何度も失敗しながらけん玉に挑戦していました。

できなくても笑い合い、できたときには周りの大人や友だちが一緒に喜ぶ。

そんな光景が、日常の中に自然にありました。

現代では、けん玉は「知育遊び」や「集中力を育てる遊び」としても注目されています。

学校や保育園、高齢者施設など、年齢を問わず取り入れられている点も特徴です。

体力や運動神経に左右されにくく、同じルールで遊べるため、幼児からお年寄りまで一緒に楽しめます。

おじいちゃんが孫に「よく見てごらん」「ゆっくりでいいよ」と教える姿は、昔遊びならではの温かさを感じさせます。

この記事では、けん玉の魅力や歴史、なぜ今も愛され続けているのかを中心に、初心者にも分かりやすく丁寧に解説していきます。

遊び方の基本から、年齢別の工夫、安全面の注意、教育的な価値、家庭や学校での取り入れ方まで、図鑑のように整理してまとめます。

けん玉の概要

けん玉は、

けんと玉、

そしてそれをつなぐひもで構成された、

日本で親しまれてきた遊び道具です。

玉を上下に動かし、

皿に乗せたり穴に通したりして技に挑戦します。

道具はひとつで、

遊び方も比較的分かりやすいです。

それでも、

続けるほど「少しの違い」で成功や失敗が分かれるため、

奥深さも感じられます。

けん玉は、

広い場所がなくても遊びやすい点が特徴です。

走ったり跳んだりする必要が少ないため、

体力差があっても同じ土俵で楽しめます。

一人で静かに練習することもできますし、

家族や友だちと成功を喜び合うこともできます。

昔遊びには、

仲間がいないと成り立ちにくいものもあります。

その点、

けん玉は「一人で成立する」ことが、

現代の生活とも相性が良いと言えます。

友だちと遊ぶ時間が少ない日でも、

自分のペースで取り組めるからです。

ここで大切なのは、

けん玉は「うまくできる子だけの遊び」ではないということです。

失敗が自然に含まれている遊びなので、

失敗を重ねる過程そのものが練習になります。

そのため、

できた回数だけでなく、

落ち着いて取り組めた時間も大切にしやすい遊びです。

けん玉の魅力と大切にされてきた理由

成功が目に見える遊び

けん玉の大きな魅力は、

「成功したかどうかが一目で分かる」ことです。

玉が皿に乗った瞬間や、

けん先に刺さった瞬間は、

見た目にもはっきり分かります。

そのため、

子どもは「できた」という実感を持ちやすく、

達成感につながりやすいです。

ゲームのように点数が表示されるわけではありません。

それでも、

自分の目と体で成功を確かめられるため、

満足感が深く心に残ります。

失敗しても、

すぐにやり直せる点も特徴です。

「もう一回やってみよう」という気持ちが自然に生まれ、

挑戦する姿勢が育ちます。

ここで、

家庭や教室でよくある場面があります。

周りの子が次々と成功していると、

できない子が焦ってしまうことがあります。

けん玉は「すぐにやり直せる」反面、

「できない状態」も目に見えやすいからです。

そのため大人は、

成功回数だけを比べる空気にならないように配慮すると安心です。

「さっきより玉がまっすぐ上がったね」と動きの変化に気づく声かけが役立ちます。

「今日は一回でいいから、

大皿にそっと乗せてみよう」という小さな目標も、

子どもの心を守りやすいです。

また、

成功の感じ方を増やす工夫もできます。

たとえば「玉を高く上げないで、

低く上げて大皿に乗せる」だけでも、

十分に価値があります。

基本を丁寧に行う練習は、

後から難しい技に進むときの土台になります。

ゆっくりした動きが集中力を引き出す理由

けん玉では、

玉の動きを目で追い、

落ちてくる位置を見極め、

手を静かに動かします。

この流れの中で、

「観察する力」「待つ力」「落ち着いて動く力」が自然に育ちます。

急いだり、

力を入れすぎたりすると、

技は決まりにくくなります。

そのため子どもは、

「ゆっくり動くほどうまくいく」という感覚を体で覚えていきます。

ここで初心者がつまずきやすいのは、

「早く成功したい」という気持ちです。

玉を高く上げすぎたり、

腕を大きく振りすぎたりすると、

玉の動きがぶれてしまいます。

結果として、

余計に成功しにくくなり、

焦りが強くなることがあります。

そんなときは、

動きを小さくしてみると落ち着きやすいです。

玉を上げる高さを「目の高さより下」にするだけでも、

成功率が上がることがあります。

「静かに上げて、

静かに受ける」という言葉は、

子どもにも伝わりやすいです。

この経験は、

日常生活の場面にもつながりやすいです。

落ち着いて話を聞くこと。

順番を待つこと。

気持ちが高ぶったときに、

一度深呼吸すること。

けん玉は、

遊びの中でこうした力を無理なく育ててくれます。

なぜ知育遊びとして評価されているのか

けん玉が知育遊びとして評価される理由は、

「複数の力を同時に使う遊び」だからです。

玉を見る。

高さを調整する。

手を動かす。

このすべてを同時に行うため、

脳と体の連携が自然と鍛えられます。

また、

成功と失敗がはっきりしているため、

結果を受け止めやすい遊びでもあります。

失敗しても責められることは少なく、

「次はどうしようか」と考えるきっかけになります。

ここで大切なのは、

失敗を「悪いこと」として扱わないことです。

けん玉は、

失敗が当たり前に含まれている遊びです。

だからこそ、

失敗してもやり直せる環境が整うと、

挑戦し続ける力が育ちやすいです。

教育の場では、

「できたかどうか」だけでなく、

取り組み方を見てあげると安心感が生まれます。

たとえば、

玉を見ているか。

手を力ませすぎていないか。

姿勢を落ち着けられているか。

こうした点を言葉にして伝えることで、

子どもは自分の工夫に気づきやすくなります。

けん玉が今も愛され続ける理由

スマートフォンやゲームが身近になった現代でも、

けん玉は遊ばれ続けています。

その理由のひとつは、

遊びの本質がとてもシンプルだからです。

道具はひとつです。

ルールも分かりやすいです。

そして、

上達の過程が自分ではっきり分かります。

また、

けん玉は「静かな達成感」を味わえる遊びです。

激しく体を動かさなくても、

心を落ち着けて向き合う時間を楽しめます。

この感覚は、

忙しい現代の子どもや大人にとって、

気持ちを整える時間にもなります。

現代の生活では、

情報が次々と流れてきます。

その中で、

けん玉は「一つの動作だけに集中する時間」を作りやすいです。

短い時間でも、

頭の中が静かになる感覚を得る人もいます。

さらに、

けん玉は「上達の階段」が見えやすい遊びです。

大皿ができたら小皿。

小皿ができたら中皿。

中皿が安定したら、

とめけん。

このように少しずつ難しさを上げられるため、

無理なく続けやすいです。

家庭での実際の場面としては、

夕食前の短い時間に取り入れることがあります。

テレビをつける前に、

五分だけけん玉をする。

宿題の前に、

気持ちを整えるために二分だけやる。

こうした小さな習慣として取り入れると、

無理が少なく続きやすいです。

祖父母世代にとってのけん玉の価値

祖父母世代にとって、

けん玉は自分の子ども時代を思い出させる存在です。

昔遊んだ記憶を、

孫と共有できる数少ない遊びでもあります。

けん玉を通して、

祖父母は自然に「教える役割」を持つことができます。

勉強のように正解を押しつける必要はありません。

「よく見てごらん」

「今の動き、いいね」

と声をかけるだけでも十分です。

失敗を許し、

急がせず、

見守る。

この関わり方は、

今の子育て環境では意外と難しくなっています。

だからこそ、

けん玉のような昔遊びが、

祖父母と孫の関係をやさしく支えてくれます。

ここで役立つのは、

声かけの「型」をいくつか持っておくことです。

成功したときは、

「今の音、

気持ちよかったね」と感覚を言葉にします。

失敗したときは、

「惜しかったね」

「次は低く上げてみよう」

と短く伝えます。

長い説明をしすぎないことで、

子どもは自分で工夫しやすくなります。

祖父母が疲れにくい遊びであることも、

取り入れやすさにつながります。

走り回る遊びよりも、

短い時間で区切って遊べるため、

無理なく続けやすいです。

現代のけん玉と広がり

現代では、

けん玉は子どもの遊びにとどまらず、

世界中で楽しまれる文化として広がりを見せています。

日本国内だけでなく海外でも大会が開かれ、

技を競い合う姿も見られます。

動画サイトやSNSを通じて、

連続技やフォームの工夫が共有され、

若い世代にも広がっています。

海外では、

けん玉が「集中力を高める遊び」や「心を整える遊び」として紹介されることがあります。

一つの動作に静かに向き合う姿が、

禅の考え方と重ねて語られることもあります。

昔遊びとして受け継がれてきた価値と、

新しい文化や表現が重なっている点が、

現代のけん玉の特徴です。

世代や国を超えて楽しまれていることからも、

その普遍的な魅力がうかがえます。

学校で取り入れる場合は、

「技の難しさ」よりも「静かに取り組む時間」を大切にする形が合うことがあります。

得意な子が見せる役になり、

苦手な子はゆっくり真似をする。

こうした関わりは、

教室の雰囲気づくりにもつながりやすいです。

家族エピソード

続けることで見えてきた心の成長

ある日の午後、

孫が「うまくできない」と少し元気のない声で言いました。

何度も挑戦していましたが、

思うように技が決まりません。

そのとき、

おじいちゃんはこう声をかけました。

「できない日があってもいいんだよ。

毎日ちょっとずつ続けていれば、

ある日ふっとできるようになる。」

孫はしばらく黙ってから、

もう一度けん玉を持ちました。

玉を上げ、

落ちてくる穴を見つめ、

静かに手を動かします。

失敗しても、

叱られることはありません。

急かされることもありません。

数日後、

同じ技が自然と決まりました。

孫は驚いた顔のあとで、

思わず笑顔になりました。

この経験は、

けん玉だけで終わりません。

「続ければできる」という感覚は、

勉強や生活の中でも子どもを支えていきます。

遊びを通して心が育つ。

それこそが、

けん玉が今も大切にされている理由のひとつです。

ここに、

もう一つ似た場面があります。

最初はやる気があったのに、

失敗が続くと「もうやらない」と言う子がいます。

そのとき大人が「じゃあやめよう」とすぐ終わりにすると、

気持ちの切り替えが難しくなることがあります。

「今日は大皿を一回だけでいいよ」と小さな出口を作ると、

子どもは安心して区切りをつけやすいです。

けん玉と他の昔遊びとの違い

けん玉には集中力や心の落ち着きを育てる独自の魅力があります。

それをより分かりやすくするために、

他の昔遊びと比べながら特徴を整理します。

多くの昔遊びは、

ある程度の広さや体力を必要とします。

一方で、

けん玉は広い場所がなくても遊べます。

走ったり跳んだりする必要が少ないため、

室内でも取り入れやすいです。

静かに遊べる昔遊びとしては、

福笑いやおはじきなどもあります。

ただ、

けん玉は「体をゆっくり動かしながら集中する」点が特徴です。

見て、

合わせて、

受け止めるという流れが繰り返されるため、

落ち着きが育ちやすいです。

また、

けん玉は一人でも成立する遊びです。

友だちが集まらなくても、

自分のペースでじっくり取り組めます。

この点は、

集団遊びが苦手な子どもにとって安心材料になりやすいです。

こま回しや羽根つきは、

「できる子」と「できない子」の差が目立つ場面があります。

けん玉も差は出ますが、

失敗している時間が自然な練習になります。

周囲から急かされることなく、

「今は練習中」という雰囲気を保ちやすいのも特徴です。

さらに、

けん玉は年齢差が出にくい遊びでもあります。

力の強さやスピードよりも、

落ち着きや集中が大切になるため、

大人や祖父母も子どもと同じ目線で楽しめます。

教える側と教わる側が自然に入れ替わる点は、

家庭の中でも良い時間になりやすいです。

必要な道具と準備

けん玉は道具が少なく、

思い立ったときにすぐ始められる手軽な遊びです。

ただし、

安心して楽しく遊ぶためには、

事前の準備や環境の確認が大切です。

必要な道具

基本的に必要なのは、

けん玉ひとつだけです。

初心者の場合は、

玉が見やすい色のものを選ぶと動きを追いやすくなります。

長時間遊ぶ場合は、

動きやすい服装にすると無理が少なくなります。

ここで、

家庭で意外と見落としやすいのが「床の状態」です。

滑りやすい床だと、

踏ん張りにくくなり転びやすくなることがあります。

室内で遊ぶ場合は、

靴下を脱いだり、

滑りにくい室内履きを使ったりする工夫が安心につながります。

初心者向けのけん玉の選び方

玉の色がはっきりしていると、

上下の動きや落ちてくる位置を確認しやすくなります。

皿がやや大きめのものは、

玉を受け止めやすく成功体験を積みやすいです。

木製のけん玉は手触りがよく、

使うほど手になじみやすい点が魅力です。

子ども用としては、

重さが軽めのものを選ぶと疲れにくいです。

ただし軽すぎると玉の動きがぶれやすい場合もあるため、

持ったときに「扱いやすい」と感じるものが安心です。

遊ぶ前の準備ポイント

ひもがねじれていないかを最初に確認します。

玉やけん先にヒビや欠けがないかを見て、

安全に使える状態かを確かめます。

周囲に人や物がないスペースを確保し、

思わぬ接触を防ぎます。

幼児が遊ぶ場合は、

大人が近くで見守り、

危険な動きがないか注意します。

遊ぶ場所としては、

壁や窓の近くを避けると安心です。

玉が思わぬ方向に飛ぶことがあり、

割れ物に当たる可能性があるからです。

小さな子がいる家庭では、

遊ぶ場所を「ここだけ」と決めておくと事故を減らしやすいです。

基本の遊び方と技

けんの持ち方

親指と人差し指で、

けんを軽く持ちます。

力を入れすぎず、

指先でそっと支える感覚が大切です。

玉の穴が上を向くように構えると、

次の動作につながりやすくなります。

手首を固めず、

柔らかく動かすことで玉の上下に合わせやすくなります。

初心者がよくやりがちなのは、

「ぎゅっと握ってしまうこと」です。

力が入りすぎると、

けんが小さく揺れて玉の動きが安定しにくくなります。

子どもには「たまごを持つみたいに、

やさしく持とう」と伝えると分かりやすいことがあります。

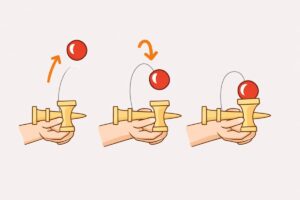

大皿に乗せる

初心者が最初に挑戦する基本の技です。

玉を軽く上に上げ、

落ちてくる玉だけをよく見て動きを合わせます。

高く上げすぎず、

毎回同じくらいの高さを意識すると成功しやすくなります。

皿をすくうように、

静かに引き寄せるイメージがポイントです。

ここでのコツは、

「玉を上げる」より「玉を受ける」意識を強くすることです。

玉を上げた瞬間に力を使い切ってしまうと、

受けるときに動きが雑になりやすいです。

「上げるのは小さく、

受けるのは丁寧に」という感覚が役立ちます。

家庭での具体例としては、

親が最初にゆっくり見せると理解が早くなることがあります。

「見ててね」と言って一回だけ静かに成功させる。

そのあと子どもが真似をする。

この順番だと、

説明が長くならずに済みます。

つまずきやすいポイントと声かけ

玉を高く上げすぎると、

落ちてくる位置が安定しにくくなります。

皿の方を見てしまうと、

玉の動きを見失いやすくなります。

「玉だけを見るとやりやすいよ」という声かけは、

視線を整える助けになります。

うまくいかないときは、

「今の動き、

惜しかったね」と過程を認める言葉が安心につながります。

初心者が迷いやすいのは、

「皿を動かすのか」「体を動かすのか」という点です。

実際には、

腕だけで合わせようとすると難しく感じることがあります。

膝を少し曲げて、

体全体で玉の動きを受けるようにすると安定しやすいです。

先生や保護者が見守る場合は、

次のような声かけが使えます。

「玉が落ちてくるところまで、目で追えているね。」

「今は皿じゃなくて、玉を見てみよう。」

「膝を少しやわらかくしてみよう。」

短い言葉で一つだけ伝えると、

子どもは試しやすいです。

小皿と中皿

小皿と中皿は、

大皿よりもバランスを取るのが難しい技です。

玉の高さや落ちてくる位置が少しずれるだけでも失敗しやすくなります。

焦らず同じ動きを繰り返すことで、

少しずつ感覚が身についていきます。

大人は結果だけでなく、

「さっきより安定してきたね」と過程を認めると意欲が続きやすいです。

小皿と中皿では、

皿の向きも大切になります。

皿が斜めになると玉が転がりやすくなります。

「お皿を空に向けるみたいに」と伝えると、

向きが整いやすいことがあります。

練習の工夫としては、

「最初は玉を上げない」やり方もあります。

玉を軽く揺らして、

ほとんど動かさずに皿に乗せる練習です。

動きが小さい分、

成功しやすく、

安心感が生まれやすいです。

とめけん

とめけんは、

達成感を感じやすい代表的な技です。

玉をまっすぐ上に上げ、

落ちてくる玉の穴の位置をしっかり見ます。

けん先を動かしすぎず、

玉が自然に落ちてくるのを待つ意識が大切です。

力を入れすぎると位置がずれやすいため、

軽い動きを心がけます。

とめけんは、

目で見て合わせる力が必要になるため、

焦ると難しく感じやすいです。

成功しないときは、

「玉の穴の向き」がずれていることがあります。

玉を上げる前に、

穴が上を向いているか確認するだけでも、

成功しやすくなります。

とめけんで困ったときのヒント

けん先ばかりを見てしまうと成功しにくくなります。

「穴を見ること」を繰り返し伝えると、

意識するポイントが明確になります。

失敗が続いたときは、

一度深呼吸してから再開すると落ち着きやすいです。

「落ち着いてできているね」と過程をほめると、

安心して挑戦を続けられます。

よくある勘違いとして、

「けん先を玉に刺しにいく」動きがあります。

刺しにいく意識が強いと、

けん先がぶれて失敗しやすいです。

「刺す」よりも、

「穴を見て待つ」という感覚が近いです。

年齢別の楽しみ方

幼児

大皿だけでも十分に楽しめます。

玉を低く上げるように調整すると、

失敗しにくく安全です。

「できたね」

「今のよかったよ」

という声かけで安心して次に進めます。

「乗った」という小さな成功体験を重ねることが、

好きになるきっかけになります。

幼児の場合は、

「技」として教えすぎないことも大切です。

まずは玉を揺らして触る。

玉を持ってみる。

けんを持って振ってみる。

こうした遊びから入ると、

道具に慣れやすいです。

幼児がつまずきやすいのは、

「手首の力がまだ弱い」ことです。

無理に何度も繰り返すと疲れてしまい、

嫌になることがあります。

短時間で終えて、

「また明日ね」と区切る方が続きやすいです。

小学生低学年

小皿や中皿に少しずつ挑戦できる時期です。

いきなり難しい技に進まず、

回数や簡単な目標を決めると意欲につながります。

「今日は五回成功を目指そう」という声かけが分かりやすいです。

うまくできなくても、

「今は練習中だね」と受け止めると安心して続けられます。

この年代は、

友だちと比べてしまうことがあります。

そのため、

目標は「人と比べる」より「昨日の自分」と比べる形が合いやすいです。

「昨日より玉がまっすぐ上がった」など、

変化に注目する声かけが役立ちます。

家庭での具体例としては、

「タイマーで三分だけ練習」という方法があります。

時間を決めることで、

やりすぎを防げます。

終わりが見えると、

子どもも安心して集中しやすいです。

小学生高学年以上

とめけんなど難しい技に挑戦できる時期です。

技の種類が増えることで、

目標を持ちやすくなります。

練習の記録をつけると、

昨日より安定したなど成長が目に見えやすくなります。

家族で一緒に挑戦すると、

励まし合いながら続けられます。

この年代では、

「自分で工夫する力」が伸びやすいです。

うまくいかないときに、

玉の高さを変える。

膝の使い方を変える。

持ち方を少し調整する。

こうした試行錯誤を見守ることが、

学びにつながりやすいです。

先生が関わる場合は、

上手な子に「教える役」をお願いすることもあります。

ただし、

教え方が強くなりすぎないように配慮が必要です。

「見せてあげるだけでいいよ」と伝えると、

雰囲気が穏やかになりやすいです。

大人

集中する時間として楽しめます。

仕事や家事の合間に短時間取り組むだけでも、

気分転換になります。

ゆっくりとした動きに意識を向けることで、

頭の中が整理される感覚を持つ人もいます。

子どもと一緒に遊ぶことで、

教える側と教わる側が自然に入れ替わり、

会話が増えます。

大人がつまずきやすいのは、

「できない自分が恥ずかしい」と感じることです。

けん玉は子どもの遊びと思われがちですが、

大人でも難しく感じることがあります。

そのため、

「大人も練習中」という姿を見せること自体が、

子どもに良い影響になることがあります。

失敗しても笑って続ける姿は、

挑戦する姿勢を伝える助けになります。

家庭・保育園・祖父母宅での遊び方の違い

家庭では、

静かな時間の中で自分のペースで練習できます。

周囲を気にせず取り組めるため、

失敗しても焦らず何度も挑戦しやすい環境です。

家庭での工夫としては、

「遊ぶ場所を固定する」方法があります。

毎回片づける場所が決まっていると、

子どもが安心して始めやすいです。

「ここでやろうね」という合図があると、

集中に入りやすいです。

保育園や学校では、

順番を守ることや友だちの様子を見守る経験につながります。

できた子を応援したり、

待つ時間を受け入れたりする中で、

集団遊びならではの学びが生まれます。

教室では、

音や動きが気になる子がいることもあります。

その場合は、

練習時間を短くしたり、

場所を少し分けたりすると落ち着きやすいです。

全員で同じ技をやるより、

難しさを分けると安心なこともあります。

祖父母宅では、

教える側と教わる側の関係が自然に生まれます。

会話を通じた温かなやり取りが増え、

世代をつなぐ時間になりやすいです。

祖父母の家では、

床の段差や家具の配置も家庭ごとに違います。

遊ぶ前に「ここは危なくないかな」と一緒に確認することが、

安心につながります。

この確認そのものが、

子どもにとって良い学びになります。

安全に遊ぶための注意点

周囲に人や物がないかを、

遊び始める前に必ず確認します。

近くに人がいる状態で振ると、

思わぬ接触につながるため注意が必要です。

玉が顔や体に当たらないよう、

振り幅や高さを意識します。

ひもが絡んだまま振らないようにし、

動きに違和感がある場合はいったん止めて確認します。

ここで、

安全面で特に意識したいのは「玉が顔に当たりやすい高さ」です。

初心者は玉を高く上げがちで、

落ちてくる玉が目の高さに近づくことがあります。

そのため、

最初は「胸の高さくらいまで」に抑えると安心です。

幼児と遊ぶときは、

必ず大人がそばで見守ります。

無理に難しい技へ進ませず、

その子ができる範囲の動きだけを楽しみます。

転んだり玉が当たったりしても危なくないよう、

周囲に十分なスペースを確保します。

安全な環境を整えることで、

子どもは安心してけん玉に取り組めます。

学校や施設で複数人が同時に遊ぶ場合は、

距離をとることが大切です。

腕を伸ばした範囲に人がいないようにすると、

接触を防ぎやすいです。

「線の上に立つ」など、

立ち位置を決める工夫も役立ちます。

けん玉で育つ力

けん玉を続けることで、

手先の器用さが少しずつ高まっていきます。

玉の動きを目で追いながら手を動かすことで、

目と手を連動させる力が養われます。

集中力や観察力も自然と育ちます。

成功体験を積み重ねることで、

「できた」という実感が自信につながります。

失敗してもあきらめずに続ける姿勢が身につきやすいです。

この経験は、

他のことに挑戦するときの心の支えにもなります。

ゆっくり動く習慣は、

気持ちを落ち着かせる助けになります。

焦らず丁寧に動くことで、

自分の感情を整える時間にもなります。

家族や地域の中で一緒に遊ぶことで、

会話や笑顔が増え、

自然なコミュニケーションが生まれやすくなります。

ここで、

教育的な見方として「待つ力」が育つ点も挙げられます。

玉が落ちてくるまで待つ。

焦らず受ける。

この感覚は、

勉強や生活の中での落ち着きにもつながりやすいです。

また、

続ける中で「工夫する力」も育ちます。

どうしたら玉がまっすぐ上がるか。

どの高さが自分に合うか。

どうすると安定するか。

こうした考えは、

遊びの中で自然に生まれます。

よくある質問

Q1.何歳から遊べますか

三歳ごろから、大皿だけで十分に楽しめます。

最初は玉を低く上げるようにすると、安全に取り組みやすいです。

大人がそばで見守りながら声をかけることで、子どもは安心して挑戦できます。

無理に成功させようとせず、過程を大切にします。

Q2.室内でも遊べますか

周囲をしっかり片づければ、室内でも遊ぶことは可能です。

家具や割れ物が近くにない場所を選び、玉を高く上げない技から始めます。

床がすべりやすい場合は靴下を脱ぐなどの工夫も助けになります。

短い時間で区切って遊ぶと、集中力も保ちやすいです。

Q3.上達のコツはありますか

短い時間でも、毎日少しずつ続けることが上達への近道です。

長時間まとめて練習するよりも、無理のないペースで取り組む方が感覚が身につきやすいです。

玉の動きをしっかり見ることを意識すると、成功率が上がります。

うまくいかない日があっても、焦らず続けることが大切です。

ここで、練習の仕方として「一つだけ決める」方法があります。

今日は玉を低く上げる。

今日は玉だけを見る。

今日は膝をやわらかくする。

一回の練習で一つだけ意識すると、伸びを感じやすいです。

まとめ

けん玉は、

世代を超えて楽しめる日本の昔遊びです。

特別なルールや広い場所がなくても始められ、

子どもから大人まで同じ道具で向き合えます。

ゆっくりとした動きの中で玉を見つめ、

手を動かすことで、

集中力や落ち着きを自然に育ててくれます。

家族で一緒に遊ぶ時間は、

何気ないようでいて、

かけがえのない思い出になります。

教える人と教わる人が入れ替わりながら笑い合う時間は、

世代をつなぐ大切なひとときです。

けん玉は、

できるようになるまでの道のりも大切にできる遊びです。

失敗を重ねる中で、

工夫する力が育ちます。

続けることで少しずつ上達し、

「昨日よりできた」という実感が自信になります。

忙しい日々の中でも、

ほんの数分だけ静かに向き合う時間を作れる点は、

現代の暮らしに合っています。

家庭では、

テレビをつける前の五分。

学校では、

落ち着いて取り組む短い活動時間。

祖父母の家では、

会話を楽しみながらのゆったりした時間。

それぞれの場に合わせて取り入れることで、

けん玉の良さがより生きてきます。

ゆっくり動くから、

心が育つ。

今日の一回が、

明日の自信になる。